糖尿病内科とは

糖尿病内科とは、糖尿病に関わる診断や治療、および予防などに関してのご相談などを行う診療科です。また糖尿病は、さまざまな合併症を引き起こすリスクの高い病気でもあり、そうした合併症に関しても注意を払った診療を行います。現在、糖尿病で治療などについてお悩みの方、健康診断で糖尿病の疑いを指摘された方、また糖尿病予備群とされた方などが対象となります。さらにご家族に糖尿病患者様がいる場合、ご自身の発症の有無についても不安な方など、お気軽にご受診ください。

糖尿病内科では、まず各種の検査を行って病状を確認し、それぞれに応じて適切な治療を行っていきます。治療は、生活習慣の改善(食事療法や運動療法)から、経口血糖降下薬による薬物療法、インスリン療法などがあります。とくに薬物療法では現在、有効な治療薬が多数開発されています。患者様によって、どう組み合わせて薬を使用していくか、より専門的な知識や臨床経験などをもとに決定していきます。

糖尿病は、長期にわたって管理が必要な病気です。当院では日本糖尿病学会 糖尿病専門医、また内分泌代謝・糖尿病内科専門医である院長が、患者様一人ひとりに寄り添って、それぞれの状況に合わせた治療計画を立て、診療を行っていきます。また糖尿病を総合的に管理するため、各種の専門の診療科(循環器内科、腎臓内科、神経内科、眼科など)と連携を取りながら、合併症の予防・治療まで踏まえたサポートも行っていきます。

以下のような症状のある方は、糖尿病、あるいは糖尿病予備群の可能性がありますので、一度ご受診されることをお勧めします。

- 健診等の検査で血糖値が基準値を超えていると指摘された

- 最近、急激に体重が増えた

- きちんと食べているのに、なぜか痩せてきた

- 喉がよく渇く

- おしっこの回数が多く、量も多い。とくに夜、度々トイレに行く

- 手足がしびれるときがある

- やけどや怪我をした際の痛みの感じ方が鈍いようだ

- 家族(両親やきょうだいに糖尿病の人がいる)

糖尿病について

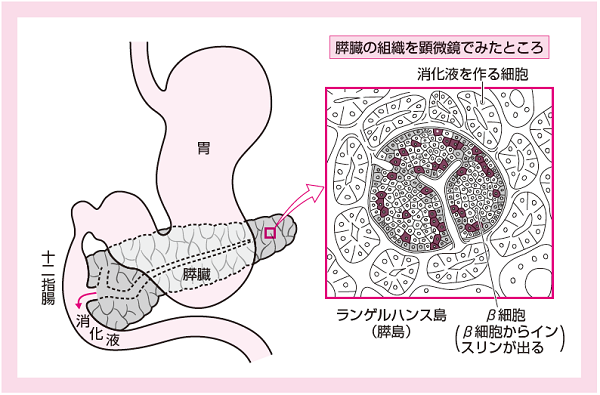

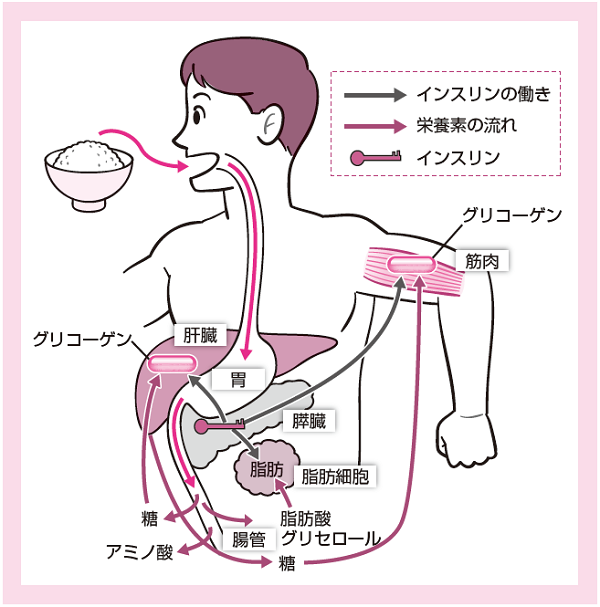

飲食物によって摂取された栄養は、ブドウ糖と呼ばれる糖分となり、血液により全身に運ばれ、細胞に取り込まれて、貴重なエネルギー源となります。その際に、重要な役割を果たしているのが、膵臓で作られる「インスリン」というホルモンの一種です。インスリンは、ブドウ糖をグリコーゲンというエネルギー源に変換したり、脂肪として蓄えられるようにしたりする役割を持っています。それにより、血糖値(血液中の糖の濃度)は一定に保たれます。

-

図1:膵臓とインスリン

(日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療の手びき2020(改訂第58版), p2, 南江堂, 2020) -

図2:食事とインスリンの働き

(日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療の手びき2020(改訂第58版), p3, 南江堂, 2020)

この時、インスリンの分泌量が少ない、あるいはインスリンの働きが悪いと、糖が変換されずに血管内に溢れ、高血糖の状態が続くことになります。この高血糖の状態が、慢性的に続いている状態が糖尿病です。

日本糖尿病学会の診断基準では、以下のような場合に糖尿病と診断されます。

血糖値(検査時点での血糖値の高さ)の異常

早朝空腹時血糖値126mg/dL以上、75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値200mg/dL以上、随時血糖値200mg/dL以上のいずれかがあれば糖尿病型と判定されます

HbA1c(ここ2ヶ月間ほどの血糖値の平均の高さ)の異常

HbA1c6.5%以上で糖尿病型と判定されます

◎血糖値とHbA1cがともに糖尿病型もしくはその他特定の条件を満たせば糖尿病と診断されます

分かりやすい関連サイト

糖尿病の症状

糖尿病の初期においては、血糖値が高くても自覚症状はあまりありません。そのため積極的に治療を行っていない方も少なくありませんが、ある程度進行してくると、頻尿になったり、喉が非常に乾いたりするようになります。また疲れやすさや急な体重の増減などがみられ、さらに進行すると手足のしびれや感覚の鈍化などがみられる場合もあります。

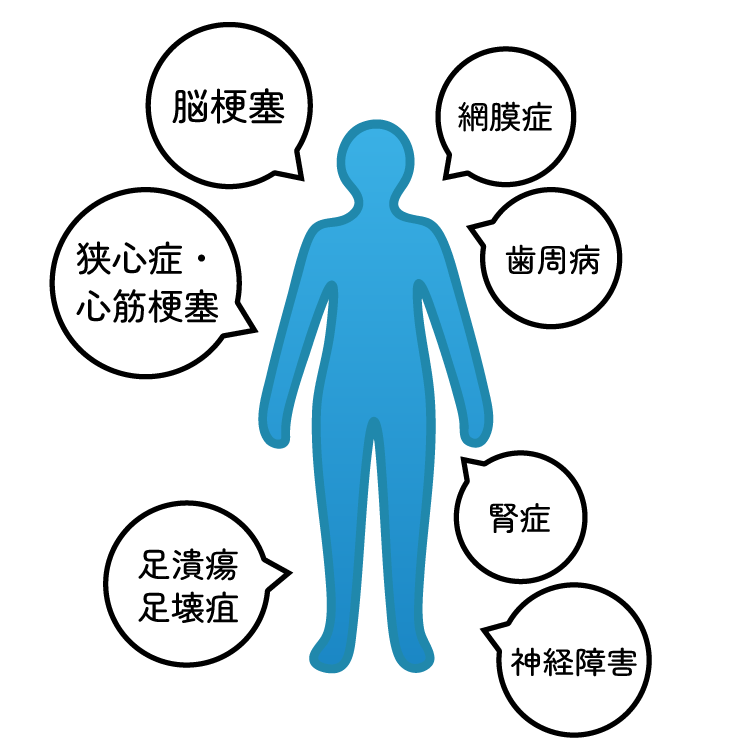

糖尿病で恐ろしいのは、血糖値が高い状態のままで放置していると引き起こされる様々な合併症です。血液中にあふれた糖は血中のタンパク質と結びつき、有害物質を発生させます。これが全身の大小の血管に悪影響を及ぼします。その結果、主に「大血管症」と「細小血管症」とに分類される糖尿病の合併症が引き起こされます。

「大血管症」は、大きな血管で動脈硬化が進むことによって起こるもので、以下のようなものがあります。

| 虚血性心疾患 | 狭心症、心筋梗塞など |

|---|---|

| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血など |

| 末梢動脈疾患 | 間欠性跛行、足の壊疽など |

「細小血管症」は、目の網膜や腎臓などの微細な血管が障害されることによって起こるもので、以下の糖尿病三大合併症と呼ばれるものが、よく知られています。

- 糖尿病網膜症

- 視力低下、視野狭窄が起こり、最悪の場合、失明に至ります。日本人の失明原因の上位に位置する疾患です。

- 糖尿病腎症

- 蛋白尿、むくみなどが現れ、腎不全に至り、人工透析となる危険があります。

- 糖尿病神経障害

- しびれ、痛み、感覚異常、自律神経障害などが起こります。傷ができても気づかずに放置され、全身性の感染症など命に関わる場合もあります。

糖尿病のタイプと原因

原因によって、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病などのタイプに分けられます。

1型糖尿病

1型糖尿病は、主に免疫システムが誤って膵臓のβ細胞を攻撃し破壊してしまう、主に自己免疫疾患が原因で発症します。β細胞はインスリンを分泌する細胞であるため、破壊されるとインスリンが分泌されなくなり、血糖値が上昇し、糖尿病を発症します。若年層で発症する糖尿病に多くみられます。

自己免疫疾患は、遺伝的要因やウイルス感染が引き金となると考えられていますが、その仕組みはまだよくわかっていません。1型糖尿病では、インスリンがほとんど分泌しなくなっているため、治療にはインスリン製剤の注射を行います。注射は生涯にわたって行っていく必要があります。

2型糖尿病

2型糖尿病は、遺伝的要因(糖尿病になりやすい体質の人 など)に、生活習慣や環境要因が大きく影響して発症するとされる糖尿病です。過食、運動不足、肥満、ストレスなどにさらされることによって、「インスリン抵抗性」や「インスリン分泌低下」が引き起こされ、糖尿病発症のリスクが高まると考えられています。

インスリン抵抗性は肥満(とくに内臓脂肪型肥満)、糖質や脂質の摂り過ぎ、運動不足などによって悪化するとされており、インスリンが分泌していても働きが悪くなって血糖値を下げる効果が弱まってしまうものです。さらに血糖値が高い状態が続くと、膵臓が疲弊してインスリンの分泌量が低下してしまいます。このほか加齢によるβ細胞機能の低下でもインスリンの分泌量は低下することがわかっています。

妊娠糖尿病

「妊娠糖尿病」は、妊娠中に発見または発症した比較的軽い糖代謝異常のことを指します。原因として、妊娠すると胎盤から分泌されるホルモンが、インスリンの働きを抑える(血糖値を上げる)ため、妊娠していないときと比べてインスリンが効きにくい状態になることが考えられています。

それにより、妊娠中、とくに妊娠後半は高血糖になることがあり、一定の基準を超えると妊娠糖尿病と診断されます。妊娠糖尿病の状態になると、胎児には過体重児、新生児の低血糖が起きることがあり、また、母体の帝王切開率や、流産のリスクも上昇するため注意か必要です。

分かりやすい関連サイト

糖尿病の治療

糖尿病の治療に関しては、1型糖尿病の場合、インスリン製剤を注射によって補充していくインスリン療法が必要になります。2型糖尿病に関しては、食事療法や運動療法による生活習慣の改善、経口血糖降下薬などによる薬物療法、1型糖尿病と同様のインスリン療法などによって血糖値をコントロールする治療が行われます。

食事療法

糖尿病治療の基本となるもので、医師や管理栄養士が適切なカロリー摂取やバランスの取れた食事に関する指導を行います。食事は主食・主菜・副菜を揃えるようにし、炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルなどをバランス良く摂るようにします。食物繊維を多く含む食品は、血糖値の上昇を緩やかにする効果があるとされていますので、積極的に摂取するようにしましょう。また食事時間を規則正しくすること、よく噛んで食べることも、血糖値を安定させる効果があるとされています。

運動療法

適度な運動は、インスリン感受性を高め、血糖値をコントロールしやすくする効果があるとされており、糖尿病治療には運動療法も重要なものとなっています。肥満の解消のためには有酸素運動が効果的で、ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなど、息が少し上がる程度の運動を1回30分以上、週に数回行うことを目指します。また筋肉量が増えると、基礎代謝が上がり、インスリンの効きも良くなるため、スクワットなどの筋トレも行うようにします。日常生活では、なるべくエレベーターなどを使わず階段を利用する、一駅手前で降りて歩く、などを心がけるとよいでしょう。

※運動療法を行う際には、医師と相談し、自身の体力や病状に合わせた適切な運動の種類、強度、時間などを設定することが重要です。とくに合併症がある場合は注意が必要です。

薬物療法

飲み薬

食事療法や運動療法のみでは血糖値のコントロールが難しく、合併症のリスクが高いと判断された場合、薬による治療を行います。使用されるのは主に経口血糖降下薬で、作用の仕方には様々な種類があります。インスリンの分泌を促すもの、インスリンの働きを高めるもの、食後の糖の吸収を遅らせるもの、血液中の糖を尿に排泄させるものなどがあります。

具体的にはSU剤やグリニド系薬、ビグアナイド薬、α-GI、SGLT阻害薬などの内服薬、また注射薬として、血糖を下げるGLP-1受容体作動薬などがあります。このような薬を患者様の状態に合わせて検討し、使用していきます。

注射(インスリン、GLP1製剤など)

経口血糖降下薬による治療でも血糖値がコントロールできない場合は、2型糖尿病の患者様でも、1型糖尿病と同様に、インスリン療法が必要となります。これはインスリン製剤を食事の前等に自己注射を行うものです。インスリン製剤にも様々な種類がありますので、患者様の病状やライフスタイルに合わせて選択していきます。

最近では超長時間効き続けるインスリンの開発も進んでおり、当院では週1回注射のインスリンも処方・調整が可能です。

日本糖尿病学会「一般の方へ」

日本糖尿病学会「一般の方へ」 日本糖尿病協会「はじめての方へ」動画シリーズ

日本糖尿病協会「はじめての方へ」動画シリーズ