甲状腺外来とは

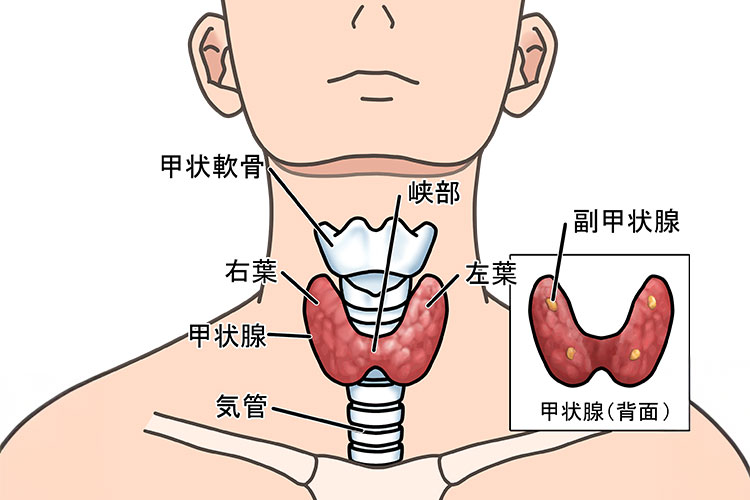

甲状腺外来では、甲状腺に関わる疾患に関し、専門に診療を行います。甲状腺は男性で言うと喉仏の下あたりにある、重さ10~20グラム程度の小さな臓器で、主な働きは甲状腺ホルモンの分泌により、全身の新陳代謝や成長などを適切に促していくことです。

この甲状腺が何らかの原因で障害され、ホルモンの分泌が異常になると、様々な症状が現れます。おもな甲状腺の症状としては、甲状腺ホルモンの作用が強くなり過ぎてしまう「甲状腺機能亢進症」(バセドウ病など)と、逆に作用が弱まってしまう「甲状腺機能低下症」(橋本病など)に分けられます。

これらの疾患でよくみられる症状については、ほかの疾患にもよく似た症状もあるため、甲状腺の病気とは気づかずに治療をしているという場合も少なくありません。たとえば、うつ病などの精神疾患だと思っていたら、甲状腺の疾患だった、というような場合もあります。そのため、疑わしい症状がある場合は、一度、甲状腺内科をご受診ください。

甲状腺疾患では、以下のような症状がみられる場合があります。

甲状腺機能亢進症の場合

- 甲状腺の腫れ

- 暑がりになる

- 汗をかく量が多くなる

- 動悸

- 食欲は増すが、体重は減少する(若い患者様では増加する場合もあります)

- イライラする、落ち着きがなくなる

- 不安感が強い

- 手が震える

- 便が柔らかくなる

- 眼球が飛び出して見える

- 月経が減少した

甲状腺機能低下症の場合

- 甲状腺の腫れ

- 寒がりになる

- 汗をかかなくなる

- 皮膚が乾燥する

- 脈が少なくなる(徐脈)

- 食欲不振になるが、体重は増加する

- やる気がなくなり、眠気に襲われる

- 髪の毛が抜ける

- 貧血になる

- むくみ

- 便秘になる

- 経血の量が多くなった

甲状腺ホルモンについて

甲状腺ホルモンの役割は、体の代謝をコントロールする中心的な役割を持つホルモンで、私たちの健康を支える重要な働きをしています。代謝は食べ物から摂取した脂肪や炭水化物などの栄養素をエネルギーに変換することですが、甲状腺ホルモンはこの働きを助け、体温を一定に保つ役割を果たします。甲状腺ホルモンは、いわば体が活動するためのエネルギーを調節するスイッチとも言うことができます。

また甲状腺ホルモンは、心臓の働きをサポートし、心拍数や血流の調整も行っており、これにより、全身の臓器が適切に機能するように導きます。さらに脳や神経系の発達にも関わっており、とくに胎児や小児の成長期には、甲状腺ホルモンが十分に分泌されることが必要不可欠となっています。

主な甲状腺ホルモンには、「チロキシン(T4)」と「トリヨードチロニン(T3)」があり、これらは脳の下垂体から分泌される「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」によって、常に一定量になるようコントロールされています。甲状腺ホルモンが不足の際はTSHが分泌され、甲状腺のTSH受容体を刺激することで甲状腺ホルモンの分泌を促します。逆に甲状腺ホルモンが過剰の際はTSHの分泌が抑制されます。

これらの仕組みのどこかで問題が起き、甲状腺ホルモンの分泌が多すぎたり少なすぎたりすると、様々な症状が引き起こされます。

甲状腺の疾患について

バセドウ病

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰に作られる甲状腺機能亢進症の代表的な疾患です。とくに20~30歳代の女性に多く、男女比は1:3~5ぐらいとされています。

バセドウ病は自己免疫疾患のひとつでもあり、TSH受容体に対する抗体が体内で作られ、その自己抗体がTSH受容体を刺激し続けるため、甲状腺ホルモンが過剰に産生・分泌されてしまいます。この自己抗体が作られる原因は完全には解明されていませんが、バセドウ病になりやすい体質を持っている人が、ウイルス感染、強いストレス、妊娠・出産などをきっかけとして発症するのではないかと考えられています。

バセドウ病では、動悸、息切れ、多汗、微熱、手指のふるえなど、甲状腺機能亢進症でみられる甲状腺中毒症状が現れます。また甲状腺の腫れや眼球突出、さらに頻脈を引き起こし、心房細動に至ることがありますので注意が必要です。

バセドウ病の治療法としては、抗甲状腺薬による薬物療法、放射性ヨウ素を内服し、甲状腺の細胞を破壊することでホルモンの産生量を抑える放射性ヨウ素内用療法、さらに甲状腺を手術で切除する甲状腺摘出術などがあります。

橋本病(慢性甲状腺炎)

橋本病(慢性甲状腺炎)は、甲状腺ホルモンが少なくなる甲状腺機能低下症の代表的な疾患です。とくに30~40歳代の女性に多く、成人女性の約10人に1人、成人男性の約40人に1人が罹患しているとされています。日本人の橋本策博士がドイツ留学中に報告したことにより、この名が付けられました。

橋本病の原因は、バセドウ病と同様に自己免疫疾患のひとつで、リンパ球が甲状腺を徐々に破壊し、慢性的な炎症が起こって甲状腺ホルモンの生成が低下することにより発症します。原因はまだよくわかっていませんが、遺伝やストレス、妊娠・出産、ヨードの過剰摂取などが発症のきっかけとなる可能性が指摘されています。

橋本病では、全身の倦怠感、寒がりになる、体重増加、皮膚の乾燥、むくみ、活動性の低下、月経異常といった甲状腺機能低下症の症状が現れます。ただし橋本病の患者様の全員が甲状腺機能低下症に陥るわけではなく、発症するのは橋本病の方のうちの約4~5人に1人程度とされています。また、症状が徐々に進行するため、自覚症状がないまま過ごしているケースも少なくありません。

橋本病の治療としては、甲状腺機能低下症の症状がなければ基本的には必要ありません。しかし、甲状腺機能低下症を発症している場合は、甲状腺ホルモン薬の内服によって、甲状腺ホルモンを補充します。この治療は、基本的には継続的に行う必要があります。ストレスや妊娠・出産などをきっかけに症状が悪化するケースが多いことから、日常生活でストレスをためないようにすることが大切です。

橋本病は、完治することは難しいとされていますが、適切な治療を行うことで、症状をコントロールし、日常生活を送ることが可能です。妊娠を希望する場合や妊娠中は、甲状腺ホルモンの状態を適切に管理することが重要です。また、日常生活では、昆布やひじきなどのヨウ素を多く含む食品の過剰摂取を避けるようにしましょう。

甲状腺腫瘍(良性・悪性)

甲状腺腫瘍とは、甲状腺にできる腫瘍の総称です。腫瘍には良性と悪性のものがあり、良性腫瘍は経過観察で済む場合も多い一方、悪性腫瘍の場合は甲状腺がんと呼ばれ、適切な治療が必要となります。

甲状腺の一部に結節様にしこりができる甲状腺腫瘍は、多くの場合は良性です。ヨード不足が原因となることもあります。また、甲状腺が全体的に大きく腫れることもあり、橋本病やバセドウ病などの自己免疫疾患が原因となる場合もあります。良性腫瘍では症状がない場合は経過観察となることが多く、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症などを発症している場合は、それぞれに対応した治療を行います。大きな腫瘍による美容上の問題や、圧迫症状がある場合、悪性腫瘍の合併が疑われる場合は手術を行うこともあります。

悪性甲状腺腫瘍(甲状腺がん)は、発症の原因はよくわかっていませんが、放射線被ばくや橋本病が原因となることもあれば、遺伝子異常によって発症することもあると考えられています。悪性腫瘍の場合、首の腫れ以外にも、腫瘍の増大や周囲組織への浸潤によって、声のかすれ、ものが飲み込みにくい、息苦しいなどの症状が現れることがあります。また、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症の症状が現れる場合もあります。悪性腫瘍の治療は、がんの危険度に応じて、経過観察、手術、放射線ヨウ素治療、TSH抑制療法などの全身療法が選択されます。